2003年に始まったバイオマス・ニッポン総合戦略は、各省庁が連携して取り組む画期的な政策だった。バイオマス利用の促進が温暖化対策となるだけでなく、地域活性化につながると期待されたが、2011年のバイオマス政策評価で、ほとんどの事業が調査・研究、実証、施設導入、普及啓発で、期待された効果が発現しているものは皆無と酷評された【*6】。

再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)も、再生可能エネルギー促進のためだけでなく、地域の活性化につながるというのが大前提だったはずだが、そうなっていない。

2003年のバイオマス・ニッポン総合戦略開始以降、日本では精力的なバイオマス利用の取り組みが行われてきた。しかし、それから15年が経過したが、未だ普及してきたとは言い難い状況である

その主な理由として、バイオマスの利用目的(温暖化対策、地域振興、エネルギー自給、循環型社会の構築等)、バイオマスの種類(一般廃棄物、産業廃棄物、建設廃材、製材端材、未利用材、輸入バイオマス等)や利用方法(熱利用、発電、輸送用燃料等)が多岐に渡り、それぞれの特徴が整理されないままに、政策や取り組みが行われてきたことがあると考えられる。

特に2017年の再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)におけるバイオマス発電認定の集中による混乱の背景には、バイオマス利用の原則や要件に対する認識不足があったと思われる。

そこで、地域内経済循環とLCA(ライフサイクルアセスメント)等の視点から、経済・環境・社会面で持続可能なバイオマス利用の要件を整理し、コストパフォーマンスに優れたバイオマス利用の取り組みへの一歩となることを目的として、2018年5月25日、シンポジウム「持続可能なバイオマスの要件とは〜経済循環とLCAの視点から考える〜」を都内で開催した。

重藤さわ子(事業構想大学院大学准教授)「地域内経済循環とバイオマス利用」、古俣 寛隆(北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場利用部資源・システムグループ研究主任)「経済性とLCA等の環境性能からみた木質バイオマス利用のあり方」、泊みゆき(NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事長)「バイオマスの持続可能な利用の要件の整理」の各講演が行われた。パネルディスカッションでは、梶直弘(資源エネルギー庁新エネルギー課課長補佐)、大場隆博(NPO法人 しんりん理事長、くりこまくんえん)、竹林征雄(バイオマス産業社会ネットワーク副理事長)が加わり、司会は泊みゆきが務めた。官庁、自治体、企業、大学、NPO、メディアなど約90名が参加し、「持続可能なバイオマス利用の要件」について活発な議論が行われた。

本章は、このシンポジウムでの講演内容・資料及び議論を、事務局の責任で再構成したものである。

撮影:河村奏瑛

木質バイオマスでは、当初、5,000kW規模の発電がモデルとして示され、そういったものが乱立してしまった。50km範囲で10万㎥の集材が必要だが、これは千葉県や、富山県の木材生産量より多い。

こうしたことが起こる背景には、部分最適を求める政策決定があるのではないか。

経済・環境・社会面で持続可能な再生可能エネルギーとは、人口減少をくいとめ、移住者を増やす人口対策、移住者を下支えする経済の活性化、その手段としての再生可能エネルギー等未利用資源の活用であろう。持続的かつ低炭素な社会へ確実に移行していくためには、環境・経済・人口の三位一体の全体最適なしくみを考える、地域の現実に即した新たな研究フレームが必要である。

そうした問題意識から、環境省「環境経済の政策研究2015-17:低炭素・循環・自然共生の環境施策の実施による地域の経済・社会への効果の評価について」(研究代表者:藤山浩)を実施した。再生可能エネルギーの経済効果を測る手法としては、産業連関分析があるが、国や都道府県レベルの産業連関表を按分してコミュニティレベルで分析すると、実態から乖離する。また、データ収集に膨大な時間とコストがかかり、専門的過ぎて地元では使いこなせない。

そこで、大規模集中、小規模分散、コジェネの3タイプの木質バイオマス事業(右表)の地域貢献度を、英国で開発されたLM3(地域内乗数係数3)というシンプルな方法を応用して評価した【*7】。LM3は最初の売上がすべて地域外に流出した場合が1、地域内にとどまり、循環するほど、2から3に近づく。

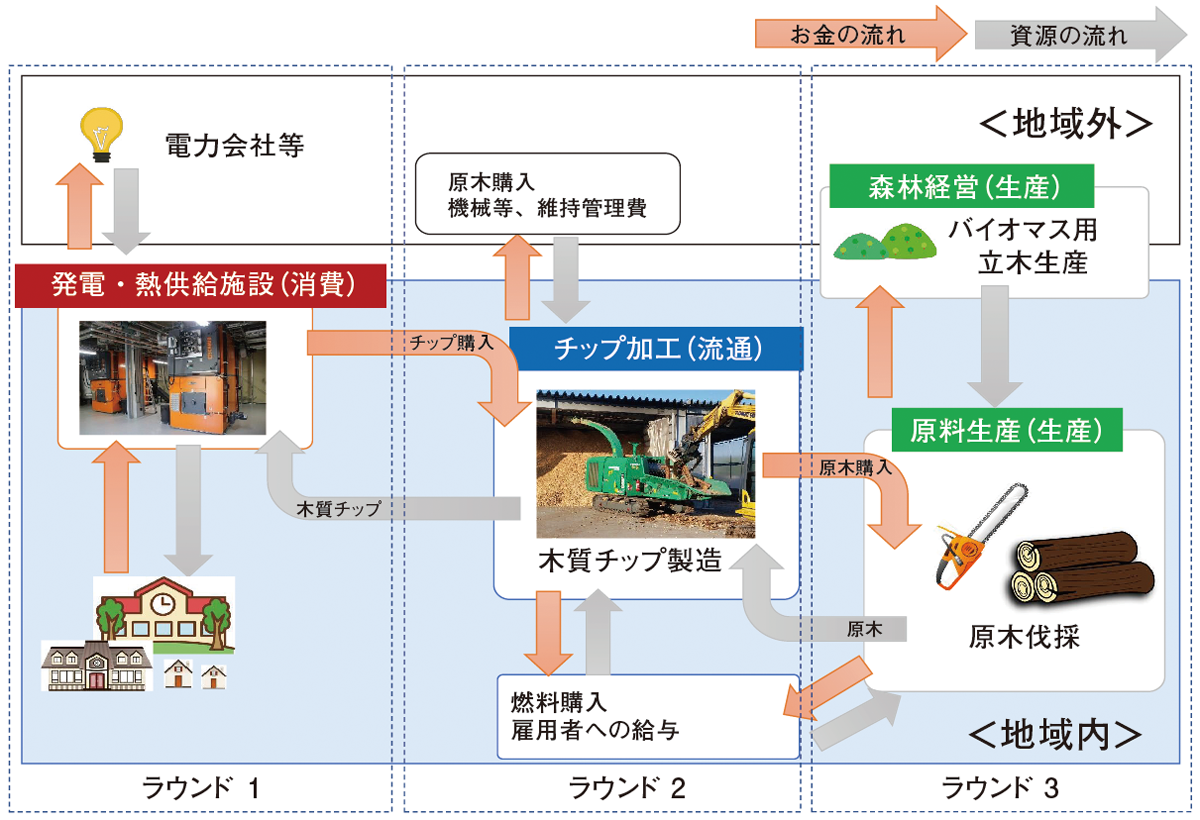

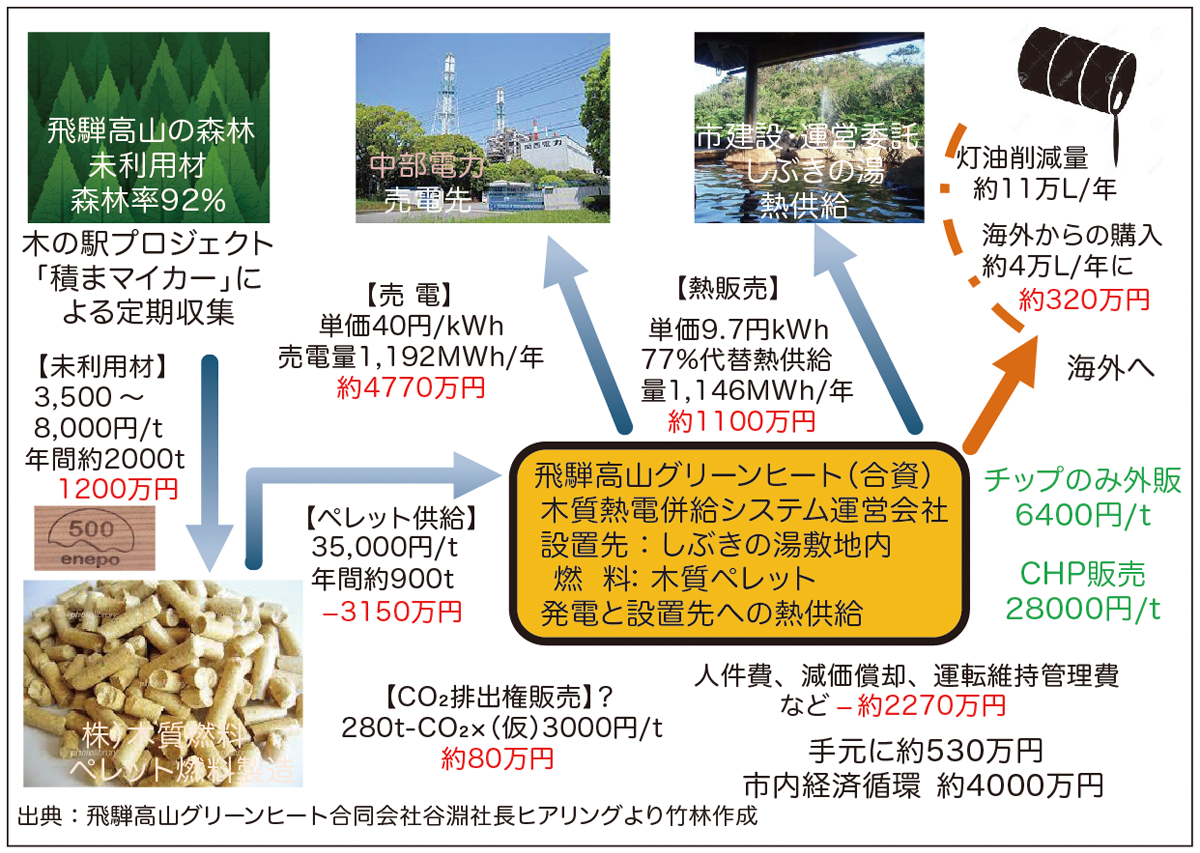

図:木質バイオマス利用による地域内のお金のフロー

表:分析対象事業

| ①大規模集中発電型 | ②小規模分散熱供給型 | ③小規模分散コジェネ | |

|---|---|---|---|

| 燃料 | 木質チップ、輸入ヤシ殻(PKS) | 木質チップ | 木質ペレット(ガス化) |

| エネルギー形態 | 主に電気のみ(一部所内で熱利用) | 熱利用のみ | 木質ベレットガス化熱電併用 |

| 年間燃料使用量 | 83,000トン(チップ) 32,000トン(PKS) |

3,000トン(チップ) | 10,000トン/年(ペレット)(原木15,000㎥) |

| 熱量供給容量と 供給量 |

12MW発電量:87,000MWh | 4.6MW(9基、公共施設11カ所) 31.5TJ=8,750MWh |

木質ペレットガス化熱電供給装置(165kW×11基) 発電:1,8MW(3,800MWh)熱:1,760kW(町購入) |

| 設置費用負担 | 県外大手企業出資 県内に合弁会社設立 約50億円 |

町の公共事業、補助金 | 大手商社8.2億円 (町負担9,000万円、補助金5.1億円) |

| 売電・熱売上 | 24億円 | 4,500万円 | 電気1.5億円 熱供給:3,170万円 |

| 集荷範囲 | チップ:主に50km圏内 PKS:インドネシア |

町内。主に20-30km圏内の町有林から。 | 100‐150㎞圏内 |

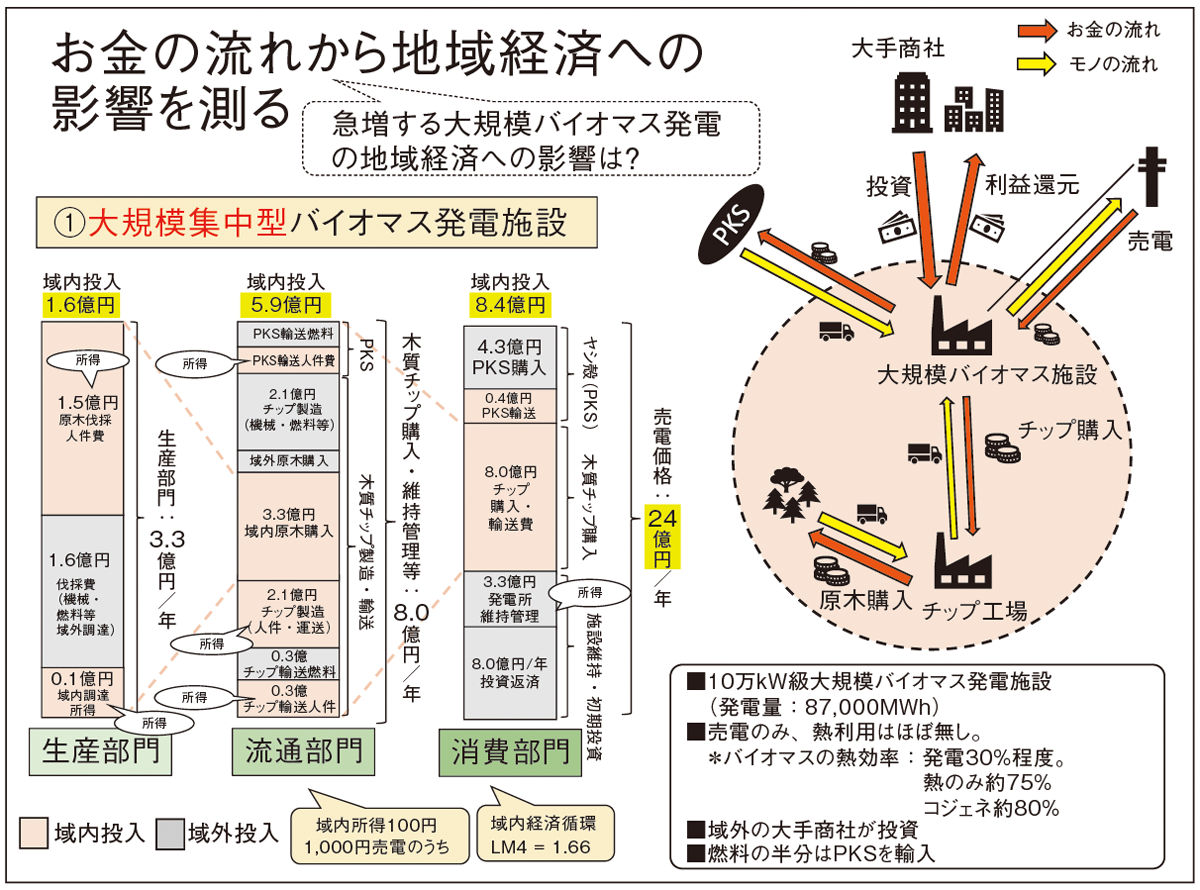

図:お金の流れから地域経済への影響を測る(大規模集中型バイオマス発電施設)

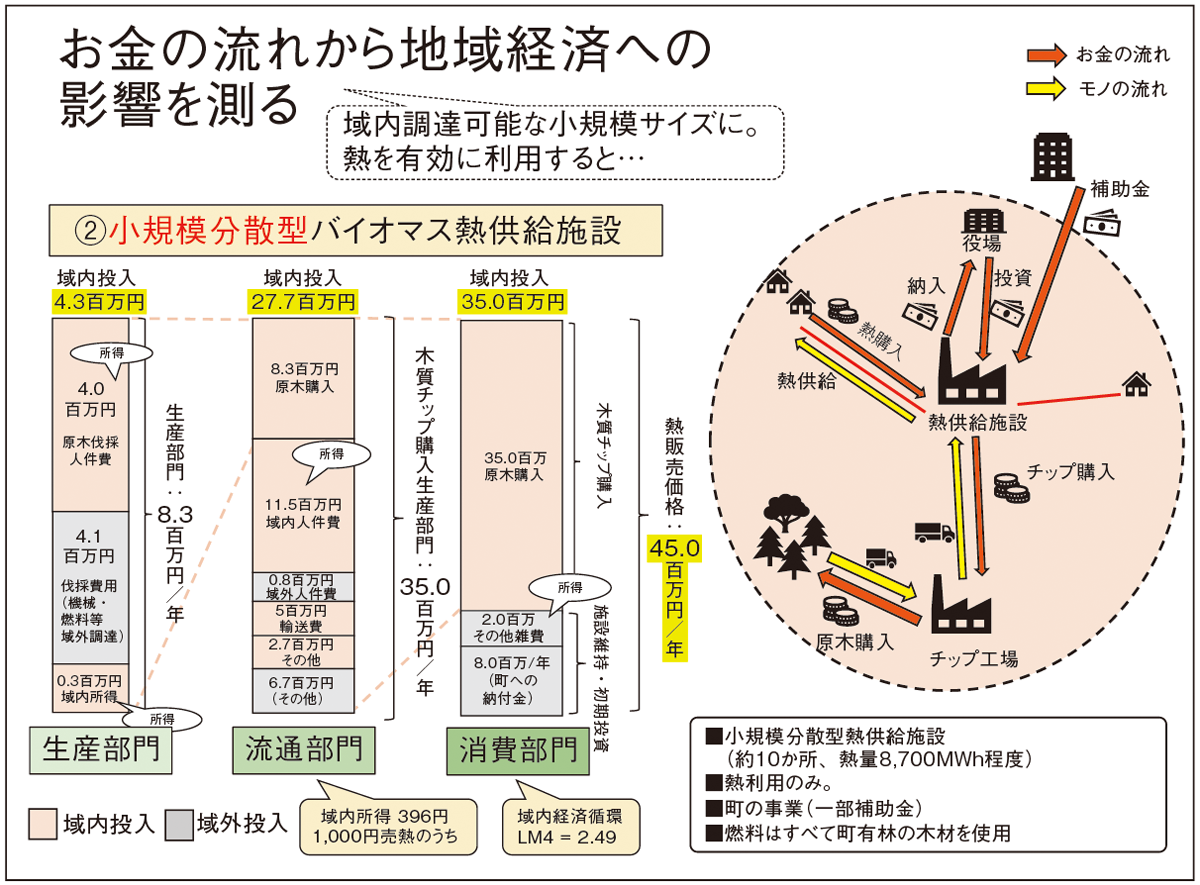

図:お金の流れから地域経済への影響を測る(小規模分散型バイオマス熱供給施設)

出所:いずれも重藤さわ子資料(島根県立大学・豊田知世准教授作成)

大規模集中発電型事業では、導入前に1.37だったLM3が、導入後(4ラウンド目まで追うため正確にはLM4)は1.66に、小規模分散熱供給型事業では、1.44から2.49と、小規模分散型事業の方が地域貢献度は高い。この算定データを活用して、両者の売上1000円当たりの地域内所得創出額を比べると、大規模が100円に対し、小規模は396円と、小規模の方が4倍大きい。このように、当初の投資額や売上額の大きさだけに気を取られず、真に地元に貢献するエネルギー供給を検討することが必要である。事業の地域貢献度を高めるにはまず、燃料となる木材を地元で調達できる範囲内から調達すること。小規模でよいから、地元出資で主体的に事業を行うことが重要だ。また、エネルギー効率を上げるには、熱利用が適している。

地域で本来自給しうる、食料とエネルギーを地域で調達することで、今流出している資金が地域にとどまり循環すれば、移住者の雇用を生むこともできるだろう。総合的な戦略で地域を持続可能にしていくことが大事だ。

燃料に使われた木材の量が、2014年の1,269万㎥から2016年の1,871万㎥と大きく増加している。特に、間伐材等がFITの影響で増大した。

北海道立総合研究機構林産試験場と森林総研で木質バイオマス発電および熱電併給事業の採算性を評価できるツールを開発した【*8】。ユーザーが想定する燃料の調達条件やプラント条件などをExcelのワークシートに入力することで、事業の採算性に関する評価を簡便に行うことができる。今後のFIT支援措置の見直しによって調達価格が引き下げられた場合を想定し、燃料の種類や発電所の規模別に事業採算性シナリオ分析を実施し、木質バイオマス発電事業が存続可能な条件について検討した【*9】。

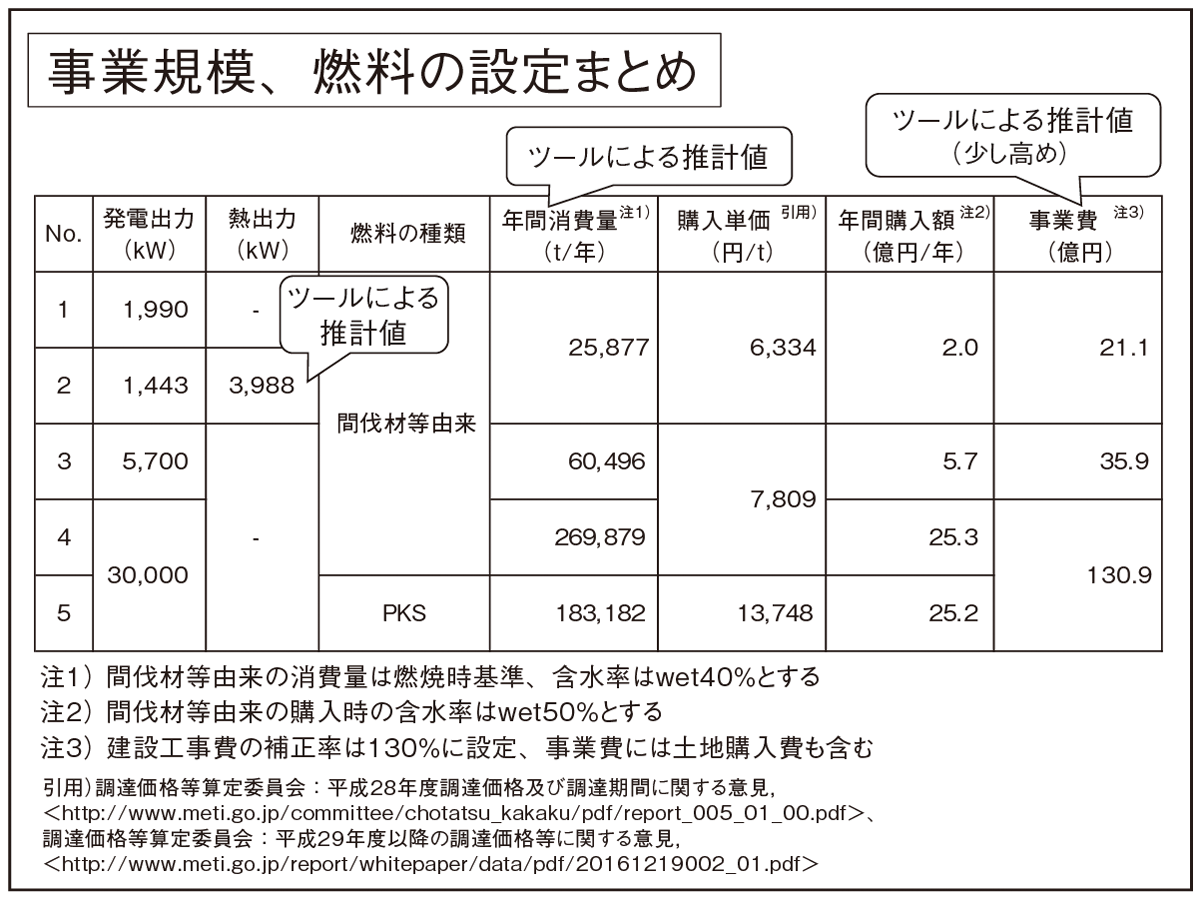

図:事業規模、燃料の設定まとめ

出所:古俣寛隆資料

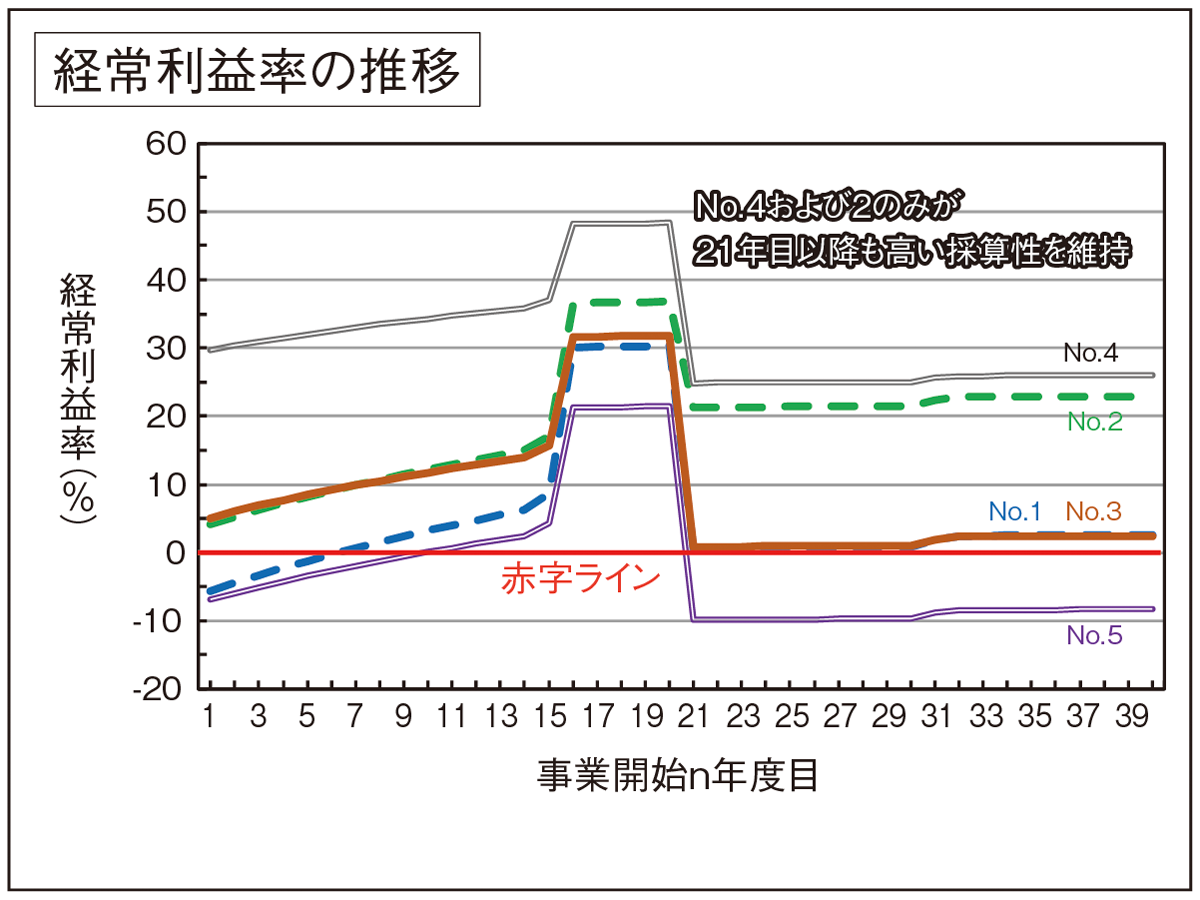

図:経常利益率の推移

出所:同上

稼働から21年目以降は当初買取価格より約3割安値になると設定すると、一般木質のPKSを燃料とする大規模発電事業(No.5)は経常利益が赤字になり、燃料費削減が困難な場合は、稼働停止の可能性がある。No.2の小規模熱電併給事業とNo.4の未利用材大規模発電事業は、21年目以降も20%以上の経常利益が見込めるが、3万kWという発電規模は50万㎥/年の燃料を必要とし、未利用材をそれだけ調達し続けるのは難易度が高い。

事業の実現性と持続性を考えれば、大規模発電事業よりも地域のバイオマスを活用した小規模の熱電併給事業を展開すべきという結果となった。

また、カーボンニュートラルなのは木材燃焼によるCO2のみで、木質バイオマス発電にもライフサイクルアセスメント(LCA)、製品の一生を通じての環境負荷の評価が求められる。木質バイオマス発電のLCAを化石燃料との比較、木質バイオマス発電のみと熱電併給の場合の比較を行った。木質バイオマスでは、発電出力5,700kWで発電のみを行った場合と、同じ規模で一部を熱利用(木材乾燥に利用すると想定)に回し、発電を4,682kW、熱を8,050kWと想定した【*10】。

地球温暖化、資源消費、酸性化、廃棄物、生態毒性、都市域大気汚染、その他の統合化評価で、木質バイオマス発電は化石燃料発電より環境被害額の外部コストが0.74円/kWh少なく、さらに木質バイオマス熱電併給は化石燃料熱電併給より1.48円/kWh少なかった。ただし、エネルギー効率が15.3%未満になると、木質バイオマス発電の方が化石燃料発電より外部コストが高くなった。

また、化石燃料発電および化石燃料熱電併給に対する、木質バイオマス発電と木質バイオマス熱電併給の外部コスト削減額は、熱電併給の方が4.5倍大きかった(下表)。

表:木質バイオマス発電と熱電併給の優位性比較

| 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス熱電併給 | ||

|---|---|---|---|

| 製造エネルギー | 電気 | 熱、電気 | |

| エネルギー製造量 MWh/年 | 39,946 | 90,214 | |

| 外部コスト削減額 | 対化石燃料のシステム 円/kWh |

0.74 | 1.48 |

| 年間削減額 百万円/年 |

29.7 | 133.5 | |

木質バイオマス発電の環境性能を高めるためには、①環境負荷削減のためには廃棄物の発生量を減らすことが重要(=灰の利用) ②発電のみ行うよりも熱電併給により熱と電力製造する方がより多くの外部コストを削減できる ③外部コストの2割は酸性化および都市域大気汚染だった。ボイラー排ガス中のばいじん、窒素酸化物濃度を低減させる取り組みも効果的である。

バイオマスは、

1)燃料となる資源が木質、農作物、残渣、廃棄物など多様

2)燃料となる資源に関わる分野が林業、木材加工、農業、食品加工、廃棄物、輸入バイオマス等と多様

3)特殊用途、食用、マテリアル利用、飼料、肥料、燃料と資源利用の方法が多様、燃料利用はその最後の形態

4)エネルギー利用の形態も、熱、発電、輸送用燃料と多様

5)燃料の形態も固体(薪、チップ、ペレット、ブリケット等)、液体(バイオエタノール、バイオディーゼル等)、気体と多様

6)カーボンニュートラルの概念がわかりにくい

7)資源が「存在する」と「利用できる」は全く別

8)再生可能エネルギーのなかで唯一、備蓄、輸送、需要に合わせた供給が可能

9)非常によい利用から悪い利用まで千差万別 と、政策担当者泣かせの複雑さである。

FITの問題点は、1)電力買取価格が規模別になっていなかった→変更 2)熱利用への配慮がない

3)温暖化対策効果への配慮がない 4)大量の輸入バイオマス発電の認定(エネルギー自給にならない、地域経済への恩恵が限定的)等が挙げられる。最も象徴的だったのが、460万kWにも上るパーム油発電の認定だった。順々に対策が取られているが、対処療法となっているのは否めない。バイオマス政策の全体像を描いて、持続可能なバイオマス利用実現に向けて、FITや他の政策を行う必要があると考える。

持続可能なバイオマス利用とは何かについては、各国の持続可能性基準などでも定義づけられているが、世界バイオエネルギー・パートナーシップ(GBEP)が2011年に発表した持続可能性指標で網羅的にまとまっている(表)。持続可能性は、経済、環境、社会の三つに分けられるが、バイオマス政策においては、特に、(環境負荷など通常の市場価格に反映されないコストである)外部経済/外部不経済を含む経済性、環境では温室効果ガスライフサイクルアセスメント、社会では地域経済への恩恵、という点を制度に内包する必要があろう。また日本では電力偏重の傾向が強いが、熱利用重視にシフトすべきだろう。

表:バイオエネルギーの生産に伴う諸問題解決に向けた

世界バイオエネルギー・パートナーシップ(GBEP)

持続可能性指標(2011.5)

| 環境分野 | 環境分野 | 経済・エネルギー保障分野 |

|---|---|---|

|

1. ライフサイクル温室効果ガス排出量 2. 土壌質 3. 木質資源の採取水準 4. 大気有害物質を含む非温室効果ガスの排出量 5. 水利用と効率性 6. 水質 7. 景観における生物多様性 8. バイオ燃料の原料生産に伴う土地利用と土地利用変化 |

9. 新たなバイオエネルギー生産のための土地分配と土地所有権 10. 国内の食料価格と食料供給 11. 所得の変化 12. バイオエネルギー部門の雇用 13. バイオマス収集のための女性・児童の不払い労働時間 14. 近代的エネルギーサービスへのアクセス拡大のためのバイオエネルギー 15. 屋内煤煙による死亡・疾病の変化 16. 労働災害、死傷事故件数 |

17. 生産性 18. 純エネルギー収支 19. 粗付加価値 20. 化石燃料消費および伝統的バイオマス利用の変化 21. 職業訓練および再資格取得 22. エネルギー多様性 23. バイオエネルギー供給のための社会資本および物流 24. バイオエネルギー利用の容量と自由度 |

現在、FITのバイオマス発電の制度では、「合法性」とトレーサビリティについては一定程度確保されているが、温室効果ガス(GHG)基準はない。GHG基準を導入すれば、熱電併給の効率が高くGHG排出が少ないため、熱電併給への誘導も可能になる。熱電併給が主流になれば、熱需要との関係から小規模分散型にシフトする。

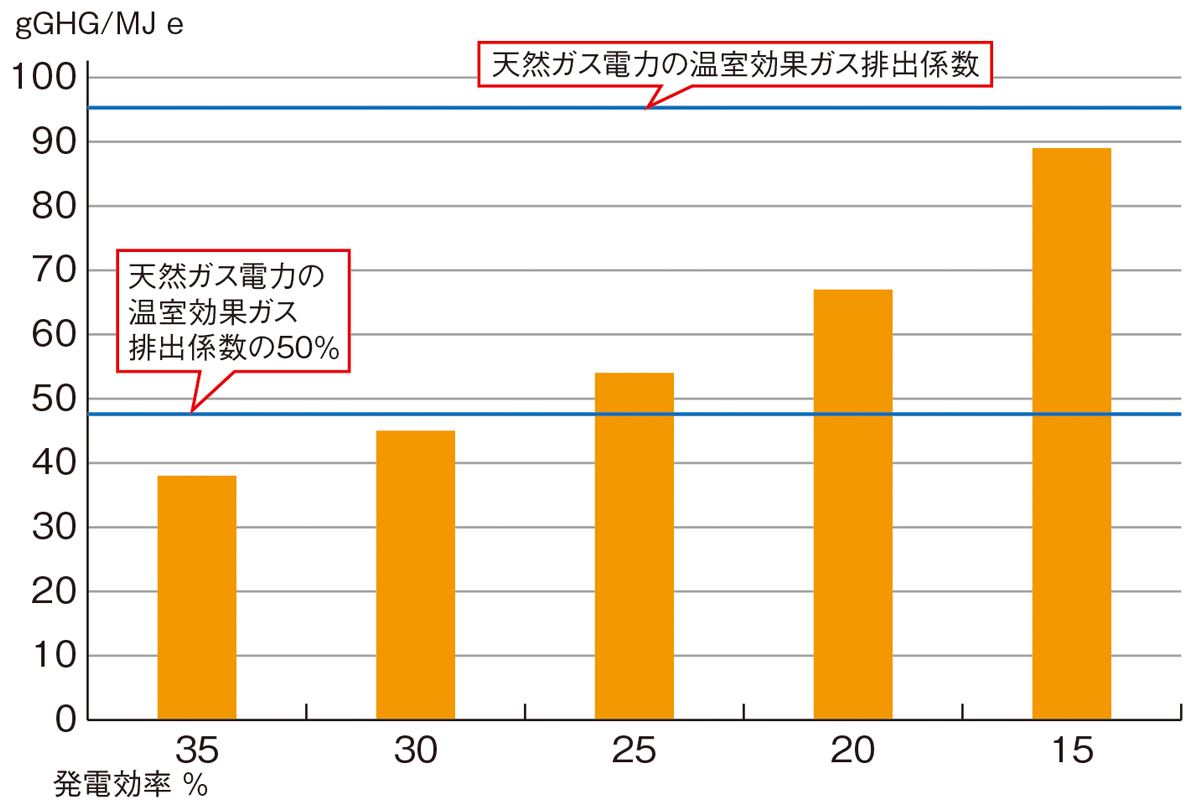

温室効果ガス基準は、日本でもバイオエタノールですでに導入されている。英国などで電力向けの基準も導入されており、それらを援用することはそれほど難しくないだろう。例えば、既存電力の温室効果ガス排出の50%、といった基準と国内の未利用材チップ、製材端材チップ、カナダやベトナム産ペレットといった、実際に利用されている燃料の温室効果ガス排出を計算し、基準(デフォルト)値を設定すれば、それほど手間はかからない。この場合、重要なのは発電効率が低ければ、基準を満たさなくなるということである。直接燃焼技術だと、2000kW未満なら20%以下、5,000kWだと23%程度と、規模が小さければ発電効率が低くなるが、熱電併給にすれば、50〜80%の総合効率になり、基準を満たすことができる。

図:発電効率ごとの国産チップ燃料発電にともなう温室効果ガス排出

出所:林野庁「木質バイオマスLCA評価事業報告書」等のデータより泊みゆき作成

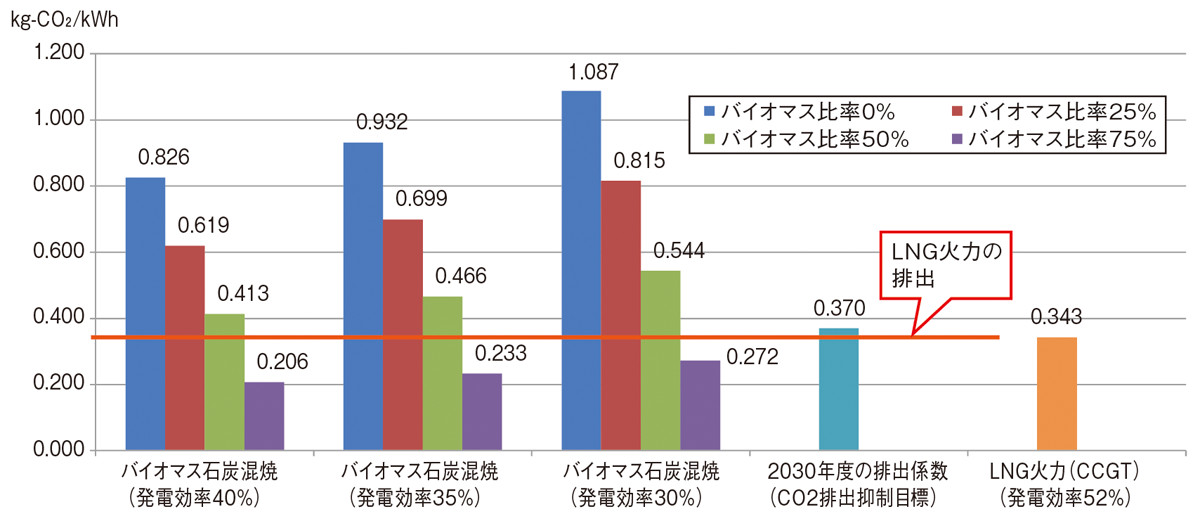

一方、石炭混焼は規模が大きいため発電効率は高いが、石炭のGHG排出が多いため、50%以上の混焼率でなければ天然ガス発電よりCO2排出が多く、国民負担のあるFITでの支援対象とすることは疑問である(下図では、バイオマスはカーボンニュートラルとされている)。今のFIT制度では、新設時の資本費を前提として買取価格等を算定してきたことから、原則、新設の石炭混焼がFITの対象となっている。だが、温暖化対策上からは、むしろ既設への混焼を行う方が合理的ではないか。その場合、発電コストは低いと考えられることから、国民負担で支援するFITの対象ではなく、省エネ法等による別の枠組みで行うことが適切だろう。ただし、その場合も、トレーサビリティや持続可能性への配慮を行うことが必要だ。

図:発電所単位でのバイオマス石炭混焼の排出係数の比較

出所:経済産業省「バイオマス発電を含めたバイオマス利用のあり方に係る調査報告書」に一部加筆

2020年度にFIT制度の抜本的改革を行うことになっている。バイオマス発電のコストの約7割が燃料費だが、コスト低下には、廃棄物系など安価な燃料を選択することが有効である。バイオマスで発電のみを行う方法は、世界的に見てもFITのような制度がないと成立しにくい【*11】。小規模でも利用効率の高い熱利用や熱電併給が、環境負荷低減の点からも合理的である。デンマーク等で行われているように、廃棄物発電に地域で出るバイオマスを集約し、熱電併給で利用する形態を目指すのはどうか。これに関して、現状では一般廃棄物発電に適用される補助金の「目的外使用」がネックになっている。ウェット系においても、生ごみ、食品廃棄物・家畜糞尿、下水汚泥それぞれの管轄官庁が異なっていることなどが障害となっている。

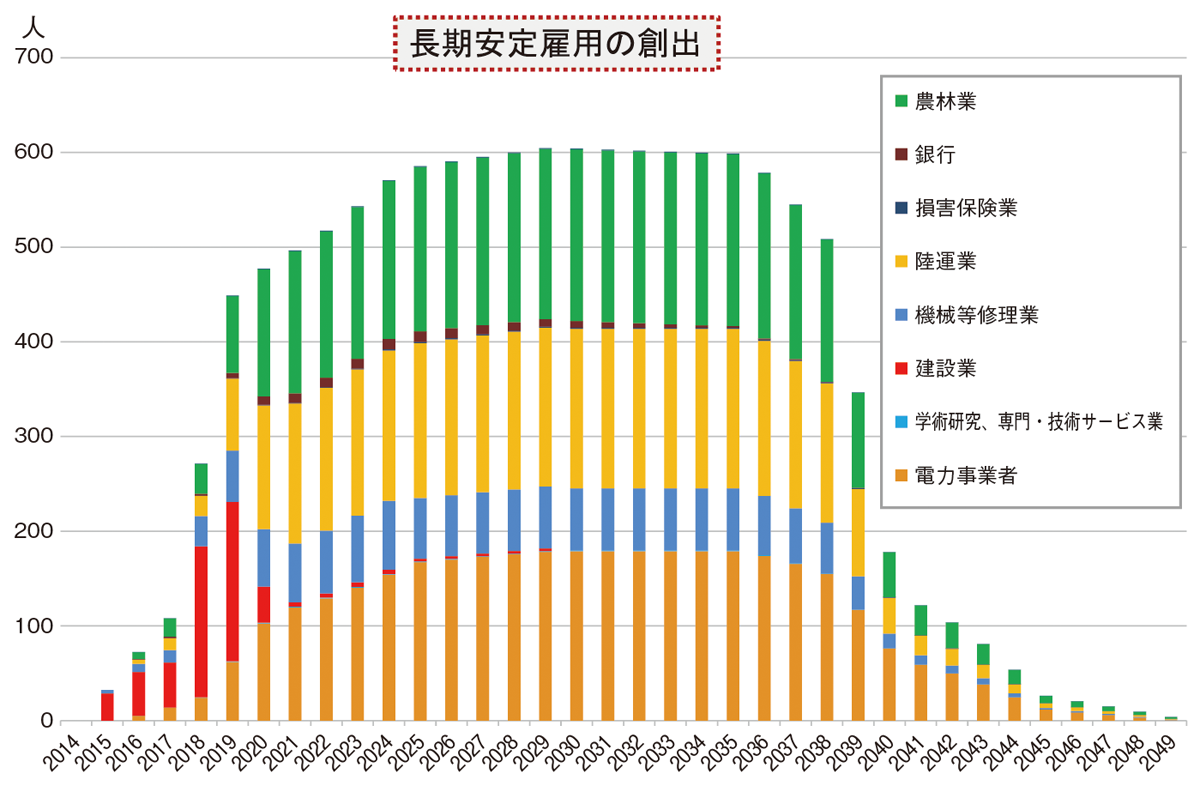

また、下図は立命館大学のラウパッハ教授の研究によるものだが、バイオマス発電では発電事業者の他に、農林業、陸運業の地域内雇用効果が高い。バイオマスは山村などの地域がエネルギーを自らまかなうことで自立につながる、具体的手段になりうる。バイオマスの持続可能な利用についての専門家会合を組織し、持続可能性基準の検討やポストFITのバイオマス利用について継続的に議論してはどうか。

図:長野県環境エネルギー戦略に基づく木質バイオマスの事業(電力・熱)の地域内雇用効果(2015〜2050年)

出所:ラウパッハ・スミヤ ヨーク バイオマス産業社会ネットワーク第172回研究会資料

FIT制度の導入により、再生可能エネルギー電力は飛躍的に拡大したが、国民負担も増大した。2018年度のFIT買取費用は3.1兆円で、電気料に加算されている賦課金は2.4兆円に上っている。2030年時に買取費用4兆円、賦課金3.1兆円との想定と比較しても、すでに2/3以上に達している。

2017年の一般木質バイオマス発電の大量認定を受けて、調達価格等算定委員会での議論を経て、入札制の導入や液体燃料への持続可能性基準の要件化など、大きく制度を変更した。

公益的なものであっても、事業の継続性を考えると、経済性も重要。木質バイオマスの経済的持続可能性が心配である。FITがない時代になっても継続できるのか。FITは特別措置法で永遠ではない。20年後の持続可能性を議論しないといけない。FITがあるうちに、サプライチェーンをつくり、徹底的にコストを下げて、ビジネスとして持続可能にしないと、山は荒れるし、食べていけない。この点を現場の方々と議論していく必要があると考える。

くりこまグループは、宮城県北部で森林整備・保全活動を行うNPOしんりん、製材・チップ・木材乾燥加工、ペレット製造を行う株式会社くりこまくんえん、自然素材住宅の建築・リフォーム・家具製造を行う株式会社サスティナライフ森の家、熱のESCO事業・薪販売の株式会社ウェスタと役割分担している。それぞれ、森林整備、木材加工、建築、バイオマス利用と川上から川下までをカバーし、木材をカスケード利用しながら採算も合わせている。NPOしんりんは、大型林業機械は使わず小型機械と馬のハイブリット林業、間伐と択伐の林業を行っている。グループで木材をカスケード利用している。山の木の値段が上がらない、FITでバイオマス発電ができてもお金が山主に流れない。木材の値段が上がらないので、徹底的に付加価値化を図り、森から出たものをお金に変えようとし、家具製造で8名を雇用している。

ドイツでは林業関連総生産が30兆円に達している。その一方で、日本の化石燃料輸入額は20兆円に達している。木材のバリューチェーンをつくることが重要だ。地元が関わらないと、地元にお金が残らない。

バイオマス事業の持続可能性の前に、地域の持続可能性がある。お金以外の価値についてまず、知ること、考えることから始める必要がある。

国民負担で支えるFITが存在するこの20年ぐらいの間に、経済的に持続可能なバイオマス利用のシステムをつくっていくことが必要だ。バイオマス発電のコストの7割を占める、燃料価格をどれだけ下げられるかだが、実は国産チップより輸入木質ペレットの方が高いが、安定的供給の問題で輸入バイオマスが選ばれている。それは、日本国内に膨大な森林資源がありながら、7割を輸入している木材と構造は同じで、安定供給、品質確保などの問題で、住宅メーカーは価格が高くても外材を使ってきた。木質バイオマス利用においても、林業、林産業の産業化がベースになる。ドイツやオーストリアの木質バイオマス利用が自立しているのは、これらの国の林業が産業化していることが背景にある。木材のバランスのとれたカスケード利用のためにも、絶対に必要だ。

北海道では、伐採期を迎えているが、林業労働者が足りない。人手不足というは、賃金が安すぎる、生産性が低いということで、それなりの収入や待遇なら林業につきたい若者はいる。

図:高山市 しぶきの湯 熱電併給事業フロー

出所:竹林征雄資料

経済的に持続可能なバイオマス発電と言っても、電力卸売市場での8〜12円/kWhという買取価格にもっていくのは無理で、熱電併給事業を複合的にやっていくことが重要だ。熱需要とのマッチングを考えれば、分散化になる。林野庁と経産省でFITを使わないモデル、マテリアル利用も含めた地域内エコシステムの構築事業を今年から実行し始めている。

FITでバイオマス発電所ができたが、山主にお金が還元されていない。自分たちのお金にしたい。地域でFITをやりたいが、系統接続の問題にぶつかっている。50kW未満なら接続できるので小規模の熱電併給を考えている。熱電併給の機器は現状では非常に高い。FITは初期投資を賄う手段で、FIT後は、自社工場の電源として使ったり、地域に売りたい。大手企業には貸す銀行が、小規模事業者にお金を貸してくれないのも悩みだ。

地域の主体がエネルギー事業ができるよう、きめ細やかな配慮が必要だろう。熱のエスコ事業を行っているウェスタのような、サポートやアドバイス、地域でのエネルギーサービスを行う団体や企業があると進みやすい。

地銀に有効活用されていないお金はある。足りないのは融資のためのノウハウだろう。環境省のグリーンファイナンス推進機構が再生可能エネルギーへの融資の呼び水になるような働きをしている。戦略的に、どこがネックになっているかを調べて、注力することも重要だ。

系統接続の繋げない、高い、遅いという問題は、他の再生可能エネルギーや大手も含め苦労している。誰が負担するのか、政策として取り組んでいる【*12】。

現在動いているバイオマス発電所はFIT買取期間の終了後、どうするか。燃料コストの削減、電力自由化のなかでの直接販売などで帳尻を合わせるといったところだろう。今後、新たにバイオマス発電を建てるより既存の石炭火力に入れるという考えもあるだろう。ただ、FITで支援する必要はないのではないか。

FIT制度の欠陥が、林業関係者をミスリードしている面がある。つまり、熱利用のない木質バイオマス発電が多数建っているが、これらはFITがなければ基本的に成立しない。できるだけ早く、そうした先のない形態のバイオマス発電から、FIT後も自立できる可能性の高い形態にシフトすべきだ。

FITなしで自立できそうな形態は、ヨーロッパの事例などを見ても、1,000kW以下の熱電併給で、5,000kW以上は持続可能でない。熱電併給、熱利用、廃棄物発電等への混焼に誘導すべきで、具体策として、温室効果ガス基準の導入が考えられるのではないか。ただ、関係者の手間をあまりかけないコストパフォーマンスのよい制度が望ましい。

世界的に太陽光や風力発電のコストが下がり、バイオマスで無理に発電する必然性は薄れてきた。発電が条件的に合う場合にのみ発電すればいい。地域における木材バリューチェーンを進めながら、熱利用や調整電源として、持続可能なバイオマスの範囲で、価格が合う場合に使っていけばよいのではないか。

FITの枠外では、バイオマス政策の省庁縦割りを調整し、ワンストップサービスを提供するなど、コストパフォーマンスよく、自立できる方向に向けていく。エネルギー基本計画に再生可能エネルギー熱利用を位置づけたり、冷房を熱でする、炭素税などのカーボンプライシングといった外枠の取り組みも必要だ。

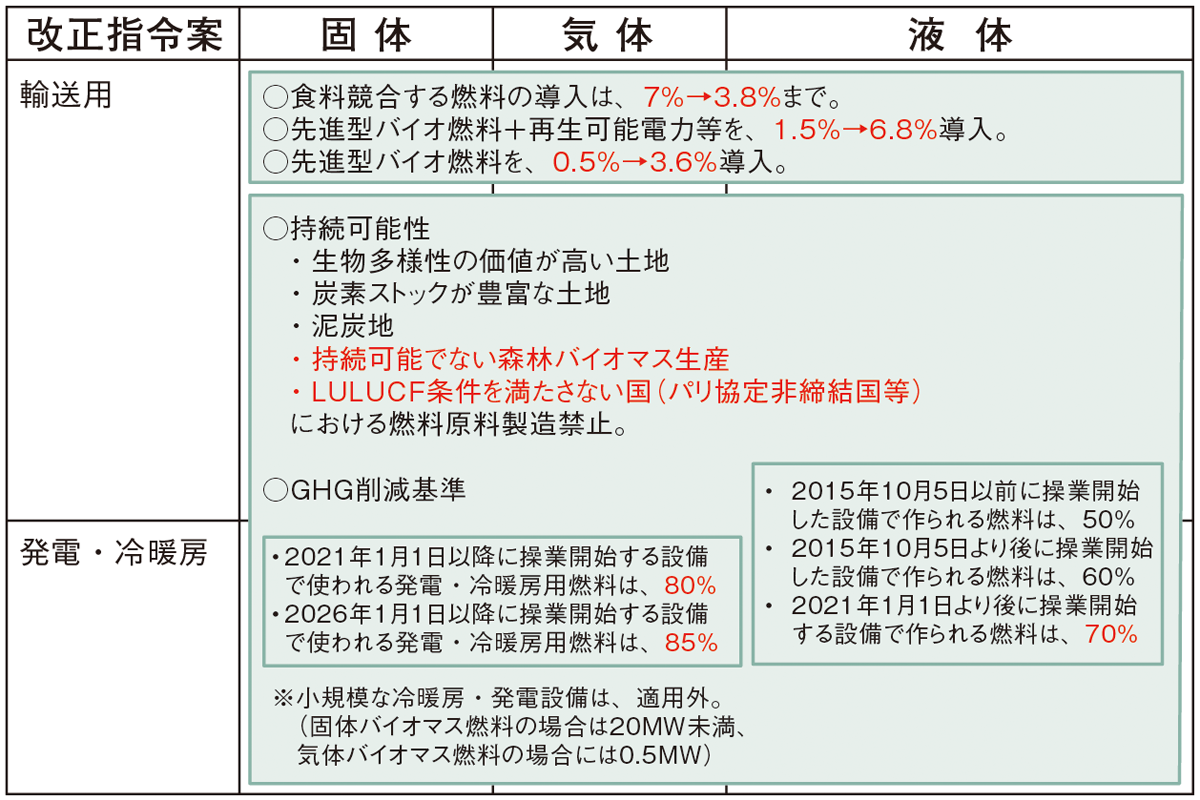

EUで行っているように、熱利用も含め、温室効果ガス排出を削減するような制度設計を考えていくべきではないか(下図)。

また、持続可能な開発目標(SDGs)、ESG投資といった要素も今後、考えていく必要がある。(コラム⑥参照)

図:バイオマス接続可能性基準に関する2030年に向けたEU改正指令案

出所:バイオマス産業社会ネットワーク拡大研究会2017 岩田まり資料

FITのバイオマス発電の残る今後の課題の一つに、バイオマスのトレーサビリティのチェック体制の問題があろう。総務省が2017年7月に発表した「森林の管理・活用に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>【*】」において指摘されたように、木質バイオマスの由来を客観的に立証することが困難な状況が生じている。

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」では、(トレーサビリティにおいて)クレジット方式は認めず【Q&A 4-3】、端材の場合、伐採段階からの証明が可能なら、一般木質(なければ建廃扱い)【Q&A 5-19】、端材と建廃など伐採段階からの由来が不明な材が混ざったペレットの場合、すべて建廃扱いとしている。罰則としては、「事業計画策定ガイドライン(2018年4月改定版)」では、改善命令や認定取り消しを行うことが可能で、努力義務を怠っている場合も、指導・助言の対象となる可能性がある【p1〜2】。「木質バイオマスガイドライン」では、証明書が偽造された場合、刑法、不正競争防止法に基づく刑事責任や民法等に基づく民事責任が発生する可能性がある【Q&A問7-1】とある。

トレーサビリティを確保する方法としては、認証制度の適用(当該燃料が認証の対象であることは確認する必要がある)、英国、オランダのように発電事業者が監査会社にレポート作成を依頼しレポートを管轄官庁に提出する方法、そして抜き打ちチェックを経産省が監査会社などトレーサビリティを確認する能力のあるところに委託し、実施する、といったことが考えられる。国民負担によるFIT制度が適切に運用されるために、こうした施策も求められよう。